「植物とのおつきあい」。

ハーブと私たち人間との関係性をそのように表現したのは村上志緒さんです。

深く尊敬する私の大先輩です。

過日、志緒さんがこの世を去られました。

ハーブ界の重鎮である彼女の訃報に、周囲は驚きの声しかありませんでした。

私は里山に移住する前、彼女の主催するハーブスクールの講座に参加したり(自宅が横浜市内の同じ区でした)、移住後はオンラインで植物療法研究会などでお話を聴講させていただいたりと、長年にわたってハーブに関する沢山のことを学ばせていただいていました。

あまりにも突然のことで、信じがたい思いで過ごしていました。そんななか「村上志緒さんを偲ぶ会」が開催されると知り、私も足を運びました。

偲ぶ会は日本メディカルハーブ協会主催で都内にておこなわれました。100名以上の関係者の方々が想いを寄せて集まり、志緒さんの歩んでこられた足跡をたどりました。

しんみりとした雰囲気を嫌うであろう彼女のことを想い、私たちは感謝と功績を讃える会にしようとしました。けれども、親しい方々のお話しを伺ったり、今年志緒さんが開催するはずだったイベントや講座の予定が並んでいるのを見たりすると、なんとも言えない悲しみや寂しさを抑えきれずにいました。

私は彼女が抱いていた植物への愛情や自然への畏敬の念に改めて心打たれ、ハーブとの関わり方、ハーブ療法の普及活動をする意味を再び自分自身に問いました。

この記事では志緒さんの功績の一部を記しながら、彼女が遺された「植物とのおつきあい」という生きる智慧について、私なりに想いを馳せてみたいと思います。

いつも研究熱心

日本メディカルハーブ協会(JAMHA)の理事、また学術委員長として幅広い視野に立った確かな学術情報を届けることに尽力されました。

植物療法研究会では専門の理学のみならず、サトルアロマテラピーというエネルギー医学的な視点にも触れるなど、メディカルハーブやアロマセラピーの可能性の幅を柔軟に広げてくださいました。

学術セミナーでは、ファシリテーターをしながらも講演者の方に鋭い質問を投げかけていた姿も印象的でした。

トトラボでの学びの共有

志緒さんは早稲田大学大学院を卒業後、バイオセンサの開発、生体の情報伝達機能の研究に従事されました。その後、ハーブショップの老舗であるグリーンフラスコでリサーチャーを勤められたのち、「トトラボ植物療法の学校」を設立。

東邦大学大学院では月桃精油の抗不安作用の研究で薬学博士号を取得されました。

トトラボでは、自然科学と人の生活文化をつなぎながら、自然・植物と人間の関係性を丁寧に紐解く興味深い講座を多く開催されました。

ゲーテの自然観、シュタイナー思想にも造詣が深く、科学では説明できない領域についても非常にわかりやすく教授してくださいました。

「植物は人間のためにただ香りを取り出すための材料ではない」という言葉には、志緒さんの植物への深いリスペクトと愛情が込められていたように思います。

植物とつきあうには、礼儀があり、作法があることを学ばせていただきました。

また南太平洋フィジーのハーブの研究もされていて、植物と現地の人の生活にまつわる出来事を楽しくお話ししてくださいました。

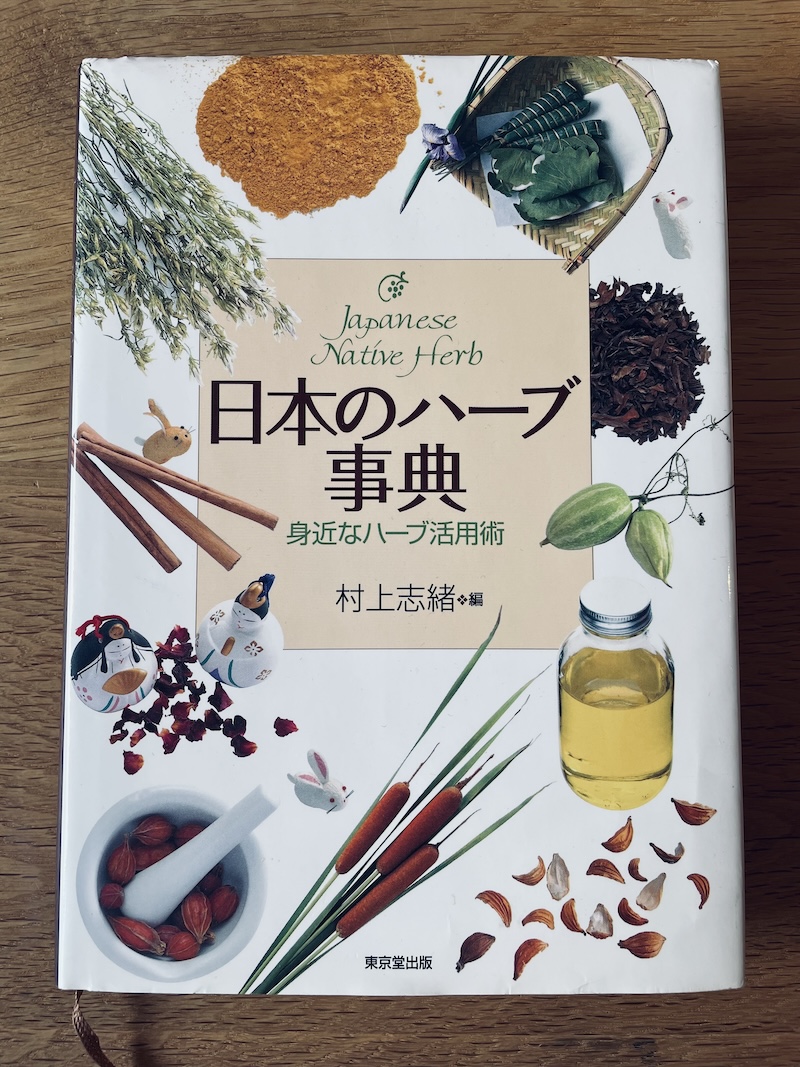

執筆活動では特に日本の伝承ハーブについて多くの知識を継承されました。私の愛読書です。

地域への貢献

山梨県南巨摩郡早川町を拠点に、やまなし水源地ブランド『みずともり』プロジェクトを企画運営。地元の杉、檜、柚子からエッセンシャルオイルや芳香蒸留水を生産し、森林資源の活用や生活文化の継承のために活動を続けられていました。

志緒さんという人

以前の会社の同僚で友人だった方からのエピソードを聞きました。

志緒さんのデスクの前に、こんな言葉があったそうです。

むずかしいことをやさしく

やさしいことをふかく

ふかいことをおもしろく

おもしろいことをまじめに

まじめなことをゆかいに

ゆかいなことをいっそうゆかいに(井上ひさし)

まさに志緒さんが体現していたことそのものでした。

志緒さんの語りはとても優しく、力強く、深く、楽しいものでした。ハーブについてこんな風に語ることができるのは彼女しかいないと思います。

ハーブの探究に情熱を注ぐ研究者であると同時に、私たちに答えを与えるのではなく、いつも問いを通して深い学びを促してくださる導き手でした。

志緒さんは本質的で重要なことを伝承しながら、人間の野生としての知性を高め、現代を生きる新しい知恵としてハーブに関わる多大な遺産をつくりあげてくださいました。

改めて心よりご冥福をお祈りいたします。

村上志緒先生、本当にありがとうございました。

トトラボ植物療法の学校

日本メディカルハーブ協会 調査・研究活動

やまなし水源地ブランド推進協議会「みずともり」プロジェクト